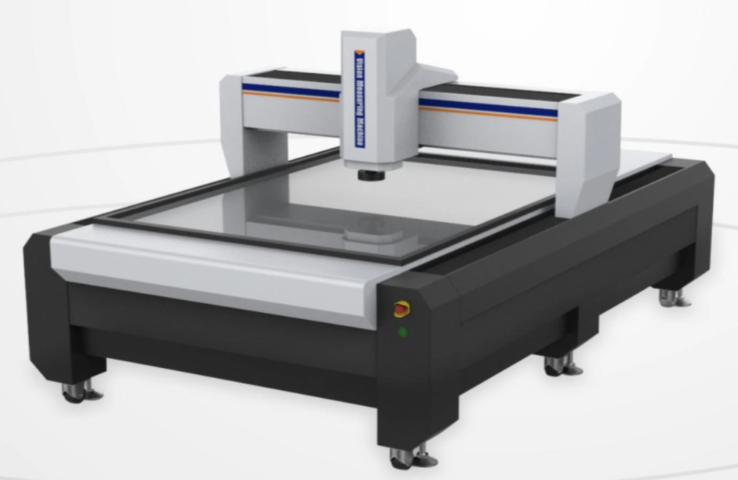

小型影像測量儀銷售

MEMS(微機電系統)器件的爆發式增長將影像測量儀推向亞微米級測量極限。典型挑戰包括:加速度計懸臂梁厚度只2μm,傳統光學衍射極限(約0.5μm)難以分辨;陀螺儀諧振腔的納米級振動需抑制車間微震(<0.01μm);而硅基材料的高反光性導致邊緣識別失效。突破方案是多技術融合:藍光LED(450nm波長)縮短衍射極限至0.25μm;相移干涉法測量薄膜應力,精度達0.01nm;而真空吸附平臺消除靜電吸附干擾。某博世傳感器工廠案例顯示,優化后MEMS芯片合格率從82%躍升至97%。操作關鍵點包括:環境控制Class100潔凈度,避免微粒污染;Z軸步進0.05μm的納米平臺實現精細聚焦;軟件采用小波變換算法濾除高頻噪聲。新興需求來自生物MEMS——測量微流控芯片的0.1μm通道,需透射暗場照明增強對比度。挑戰在于動態測量:器件工作時的微米級位移,要求相機幀率>10,000fps,現通過高速CMOS配合區域觸發解決。校準標準器采用電子束光刻量塊,溯源至NIST。隨著MEMS向3D集成發展,設備正開發傾斜照明技術捕捉側壁形貌。這些突破不只支撐物聯網傳感器普及,更推動影像測量儀成為“微觀世界的尺子”,為智能硬件提供底層質量保障,其技術演進直接關聯中國MEMS產業的自主化進程。實時數據聚合,跨廠區比對,質量問題閉環提速。小型影像測量儀銷售

高反光表面(如不銹鋼、鏡面模具)曾導致影像測量儀失效——眩光淹沒特征邊緣。專業解決方案分硬件與軟件雙路徑。硬件上,偏振成像系統是重點:光源加裝起偏器,鏡頭配檢偏器,旋轉角度消除特定反射;環形LED采用微透鏡陣列,實現漫射照明,某注塑模具檢測中使對比度提升300%。軟件算法突破包括:多光源融合技術——依次啟用不同角度光源,合成無眩光圖像;而深度學習去反光模型(如GAN網絡)智能修復過曝區域。實際案例:某蘋果供應鏈廠商測量鏡面A殼,傳統方法誤差±5μm,優化后達±0.8μm。操作技巧至關重要:避免90°垂直照明,改用15°-30°低角度光;工件表面涂水霧臨時消光(適用于非潔凈場景);而黑色背景板吸收雜散光。設備針對性升級:鏡頭鍍增透膜減少內部反射;Z軸快速掃描規避焦點漂移。挑戰在于動態反光——旋轉工件時反射點移動,需實時調整光源。新興方案是結構光編碼:投射條紋圖案,通過相位解調提取幾何信息。隨著汽車鍍鉻件、消費電子金屬機身需求增長,反光處理技術已成為設備標配能力。用戶培訓強調“光藝結合”——理解材料光學特性比盲目調參更高效。這些優化不只攻克行業難題,更將影像測量儀變為“反光克星”,釋放精密制造新潛能。顯色影像測量儀汽車零件每分鐘30件以上,效率提升明顯。

影像測量儀的軟件系統是其智能化的重心,遠超基礎圖像捕捉功能,集成了高級算法與用戶友好界面。現代軟件(如QVI、MitutoyoMeasurLink)采用模塊化設計,支持自動編程、模板匹配和AI驅動分析。操作時,用戶通過圖形化界面設定測量序列:例如,導入CAD圖紙后,軟件自動比對實際圖像與理論輪廓,高亮顯示偏差區域;或利用深度學習識別缺陷(如劃痕、毛刺),分類準確率超95%。關鍵功能包括SPC統計過程控制——實時監控CPK值,預警制程異常;3D點云重建——通過多角度圖像合成三維模型,用于逆向工程;以及大數據整合——將測量數據無縫對接企業云平臺,支持遠程診斷。軟件還具備自學習能力:積累歷史數據后,能優化測量路徑,減少無效掃描。在用戶體驗上,觸屏操作、語音提示和AR輔助(如HoloLens集成)降低了技術門檻,新手經簡單培訓即可上手。安全性方面,權限管理和數據加密確保符合ISO27001標準。實際案例中,某醫療器械廠使用該軟件將檢測效率提升40%,同時將漏檢率降至0.1%以下。隨著AI與云計算的深化,軟件正向預測性維護演進——例如,分析磨損趨勢預判設備壽命。這不只強化了測量精度,更將影像測量儀從“工具”升級為“決策中樞”,驅動制造業向數據驅動轉型。

ISO/IEC17025是影像測量儀校準的國際黃金標準,確保數據全球互認。校準流程嚴格分五步:1)環境準備——實驗室恒溫20±0.5℃、濕度50±5%RH;2)設備預熱——運行30分鐘穩定光學系統;3)標準器溯源——使用NIST或PTB認證的量塊(如50mm陶瓷塊,不確定度±0.15μm);4)多點驗證——在X/Y/Z軸10個位置測試線性度、示值誤差;5)報告生成——含不確定度評估(k=2)及修正值表。全程需第三方機構監督,避免利益沖撞。認證價值巨大:獲得CNAS認可后,檢測報告直通歐美市場,某醫療器械商因此縮短出口認證周期60天;同時滿足客戶審計要求(如蘋果AAR標準),避免每年百萬級罰款。實際校準中,難點在于動態誤差控制——運動平臺加速時產生的誤差,通過激光干涉儀補償;而鏡頭畸變需網格板校正模型。某計量院數據顯示,規范校準使設備漂移率從0.8μm/月降至0.2μm/月。用戶常犯錯誤包括:忽略環境記錄、超期使用標準器。較佳實踐是建立校準日歷,自動提醒下次周期(通常6-12個月)。新興趨勢是遠程校準:通過加密視頻指導現場操作,降低成本30%。隨著全球貿易深化,ISO17025已從“加分項”變為“準入證”,推動企業從被動合規轉向主動質量投資,彰顯“校準即競爭力”的現代工業邏輯。ISO 17025、IATF 16949、AS9100D等。

影像測量儀正成為數字孿生體系的"感知神經末梢",構建虛實融合的質量閉環。主要邏輯是:設備實時采集物理工件數據,驅動虛擬模型動態更新——例如,在注塑生產中,測量結果即時修正仿真模型的收縮率參數,使下一批次預測精度提升30%。某博世工廠案例顯示,該閉環使模具調試次數從8次減至2次,節省開發成本200萬元。技術實現依賴三重融合:測量數據通過OPCUA無縫對接PLM系統;AI算法將尺寸偏差映射至工藝參數(如溫度、壓力);而AR界面直觀展示虛擬模型與實測數據的差異熱力圖。創新應用包括:預測性質量控制——基于歷史數據訓練LSTM網絡,提**分鐘預警尺寸漂移;虛擬校準——在數字孿生體中模擬不同環境條件,優化設備參數。挑戰在于數據保真度:需解決"測量-建模"誤差傳遞,采用貝葉斯優化降低累積偏差。軟件層開發**中間件,自動轉換GD&T數據至STEP242標準。成本效益突出:某家電企業部署后,設計變更響應時間從72小時縮至4小時,產品上市周期縮短25%。隨著5G+邊緣計算普及,孿生體更新延遲降至10ms級。未來趨勢是跨企業協同——供應商測量數據實時同步至主機廠孿生平臺,實現供應鏈質量透明化。溫度變化1℃可致0.7μm誤差,需恒溫控制。小型影像測量儀銷售

測量渦輪葉片等關鍵部件,精度達±1μm。小型影像測量儀銷售

3D打印技術的爆發式增長使影像測量儀面臨新挑戰:復雜曲面、多孔結構和表面紋理的精確量化。傳統測量工具難以處理拓撲優化后的輕量化支架(如晶格結構),而影像測量儀通過多視角合成技術解決此難題。設備搭載旋轉平臺和傾斜鏡頭,自動采集工件360°圖像,軟件利用點云算法重建三維模型,精度達±3μm。例如,在金屬3D打印航空零件檢測中,它能分析懸臂結構的層間融合缺陷、支撐殘留及表面粗糙度Ra值,避免人工顯微鏡檢查的主觀誤差。關鍵創新在于光源優化——針對高反光金屬粉末(如鈦合金),采用漫射環形光消除熱點;而透明樹脂件則啟用透射背光,清晰呈現0.1mm微孔連通性。某骨科植入物制造商反饋,使用該方案后,定制化髖臼杯的合格率從78%提升至96%。軟件層面,集成增材制造模塊:自動識別打印層紋、計算孔隙率分布,并輸出熱處理建議。挑戰包括測量速度——大型工件需數小時掃描,現通過AI預判關鍵區域,聚焦檢測時間縮短60%;此外,粉末殘留物易干擾成像,解決方案是內置氣流清潔系統。隨著生物3D打印發展,設備正擴展至水凝膠支架測量,通過熒光標記技術追蹤細胞生長形變。這些進步不只推動打印工藝迭代,更使影像測量儀成為增材制造質量閉環的重要樞紐。小型影像測量儀銷售

- 干涉膜厚儀直銷 2025-09-20

- 上海在線高光譜相機銷售 2025-09-20

- 上海企業高光譜相機總代 2025-09-20

- 上海無損檢測高光譜相機銷售 2025-09-19

- 山東高校影像測量儀銷售 2025-09-19

- 山東涂層影像測量儀 2025-09-19

- 山東激光高光譜相機 2025-09-19

- 鍍層高光譜相機廠家 2025-09-19

- 產線分光測色儀銷售 2025-09-19

- 江蘇Specim膜厚儀 2025-09-19

- 廣州品牌氣體監測設備怎么樣 2025-09-20

- 江蘇熒光X射線-熒光雙模態成像系統回收價 2025-09-20

- 四川ESD高壓表模擬器公司 2025-09-20

- 陜西抗干擾強接近傳感器常用知識 2025-09-20

- 松江區智能化傳感器價目 2025-09-20

- 上海調度及車輛定位綜合管理調度管理系統報價 2025-09-20

- 閔行區推薦電壓表量大從優 2025-09-20

- 杭州品牌電子測量儀器哪家好 2025-09-20

- 安徽BEBICON空壓機特點 2025-09-20

- 江西抗干擾強傳感器一體化 2025-09-20