低齡段積木搭建風扇

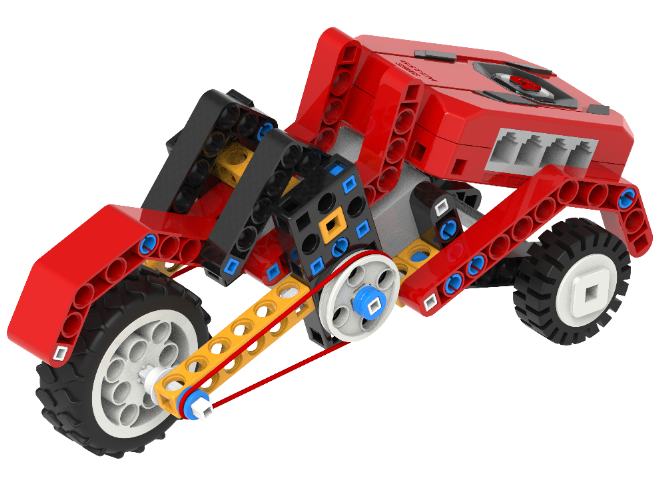

真正體現格物斯坦優勢的,是其將編程思維降至幼兒可操作的維度。針對5歲以下兒童抽象思維尚未成熟的特點,它創立了“刷卡式編程”系統:孩子無需面對復雜代碼,只需像玩魔法卡片一樣,將“前進”“亮燈”“播放音樂”等指令卡在編程器上刷過,機器人或燈籠便能按順序執行動作。例如,排列“觸碰傳感器→亮黃燈→延時5秒→熄燈”的卡片序列,幼兒能直觀看到“輸入(觸發條件)→處理(程序邏輯)→輸出(物理反饋)”的完整鏈條,在調試中理解“順序執行”的不可逆性——若燈籠未亮,孩子會主動檢查電池觸點或卡片順序,這種“玩故障”的過程正是計算思維的啟蒙。這種設計讓編程從屏幕回歸實體,用指尖動作替代鼠標拖拽,完美契合了幼兒“動作先于符號”的認知規律。 開源金屬積木編程??突破塑料件局限,高中生用舵機積木模塊組裝承重機械臂,榫卯精度達0.1mm。低齡段積木搭建風扇

積木編程將抽象科學定律轉化為指尖可驗證的具象現象。例如,用齒輪傳動裝置驅動小車時,大齒輪帶動小齒輪加速的直觀現象,讓孩子理解扭矩與轉速的反比關系;為巡線機器人配置光敏傳感器,通過調節閾值讓機器人在黑白線上精細行走,實則是光電轉換原理的實踐課。更深刻的是,當孩子用延時卡控制風扇停轉時間,或用循環卡讓燈籠閃爍三次,他們已在操作中觸碰了時間計量與周期運動的物理本質,而這一切無需公式推導,皆在“試錯-觀察-修正”的游戲中完成。低齡段積木搭建風扇積木編程納入浙江、上海等地??信息技術必修課??,小學生用積木設計“智能垃圾分類系統”。

積木編程課帶給孩子們更深遠的好處是,系統化難度遞進的課程在搭建積木的玩樂中讓孩子通過即時反饋機制(如程序成功驅動機器人行走)持續激發學習內驅力,而在這個過程中調試錯誤的過程則錘煉抗挫力與耐心,同時培養孩子在面對問題時擁有一種挑戰的樂趣。這使學生在“失敗-優化”的循環中養成成長型思維。然后,積木編程不僅是掌握技術工具的基礎課,更是培育未來創新者**素養的土壤——它讓計算思維像搭積木一樣自然生長,為高階編程乃至人工智能時代的能力需求埋下種子。

積木與編程的結合,本質是用具象操作理解抽象邏輯。無論是軟件拖拽、機器人控制,還是卡片指令,目標均為:降低學習曲線 → 激發興趣 → 建立計算思維。從Scratch創作動畫到Mindstorms構建智能機器人,不同工具適配不同年齡段,但均遵循“動手構建→編程賦能→迭代創新”的路徑,讓編程從代碼變為可觸摸的創造力。培養**能力:邏輯分解:將“讓小車繞圈”拆解為“啟動馬達→延時→轉向”等步驟。調試思維:通過測試→故障→修正(如調整傳感器閾值)培養解決問題韌性。 學員在調試“太陽能積木摩天輪”時需計算能源轉化率,??融合物理知識與編程驗證??。

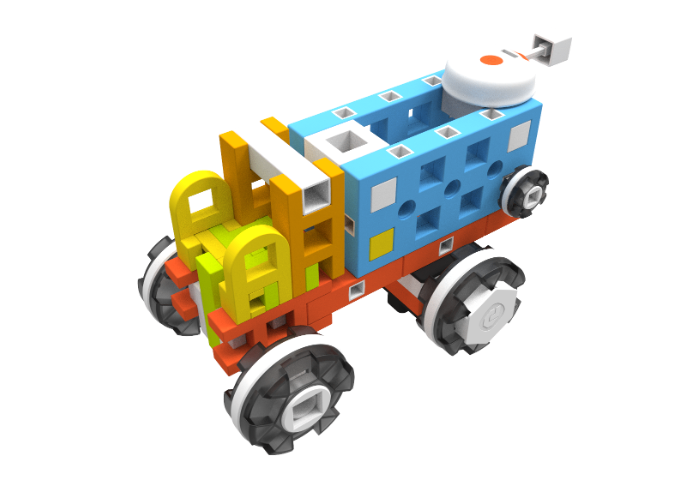

積木是一種模塊化的拼插類玩具,通常由立方體或其他幾何形狀的木質、塑料(如ABS、EPP)、布質等材料制成,表面常裝飾字母、圖畫或紋理,可通過排列、堆疊、插接等方式組合成房屋、動物、交通工具等立體造型。其價值在于激發創造力和空間思維——兒童在自由搭建過程中需規劃結構、選擇組件,不僅鍛煉手眼協調與精細動作能力,還能深入理解重力、平衡、比例等物理概念,并逐步培養數學思維(如對稱、分類)和問題解決能力。格物斯坦將積木和編程結合,鍛煉孩子方方面面。 條件判斷積木??幫助學員理解分支邏輯,應用于智能紅綠燈系統設計。實物化編程積木造型

手機藍牙遙控APP操控??GC-100系列積木機器人??,實現前進、轉向等基礎指令,增強低齡學員交互趣味性。低齡段積木搭建風扇

格物斯坦積木的分齡編程工具鏈,將計算機科學的概念降維至兒童認知水平:3-4歲的點讀筆編程,通過“觸碰積木→機器人響應”的即時反饋,建立事件驅動(Event-Driven) 的因果邏輯;5-6歲的刷卡編程(如魔卡精靈系統),讓孩子排列“前進→右轉→亮燈”的指令序列,理解順序執行的不可逆性,調試卡片順序的過程即調試思維(Debugging) 的啟蒙;7歲以上的圖形化編程(如GSP軟件),拖拽“如果-那么”條件模塊讓機器人遇障轉向,或嵌套循環模塊控制機械臂重復抓取,則是條件分支與循環結構的具象內化。這種從物理操作到符號抽象的過渡,完美契合皮亞杰“動作先于符號”的認知理論,使編程思維如呼吸般自然。低齡段積木搭建風扇

- 自主研發機器人創客大賽 2025-09-21

- 附近人工智能供應商家 2025-09-21

- 啟蒙編程哪些優勢 2025-09-21

- 附近人工智能基礎 2025-09-21

- 兒童邏輯思維編程控制器研發 2025-09-21

- 刷卡編程教育重點 2025-09-21

- 上海學習創客實驗室編程學習 2025-09-21

- AI開源探索 2025-09-21

- 特色創客實驗室加盟 2025-09-20

- 機器人編程開源創客教育 2025-09-20

- 山西轉學到上海怎么操作 2025-09-21

- 全程兒童興趣班聯系方式 2025-09-21

- 張店畫室速寫培訓哪家好 2025-09-21

- 海南修鎖開鎖培訓需要多少錢 2025-09-21

- 獅鷲國際教育科技智能AI一站式學院匹配系統 2025-09-21

- 獅鷲國際教育科技AI智能留學學校匹配 2025-09-21

- 塔城幼兒數字化音樂教育哪家好 2025-09-21

- 配送中心物流規劃咨詢企業 2025-09-21

- 北歐文科類留學費用 2025-09-21

- 南京互聯網綜合素養咨詢 2025-09-21