線上stem教育研究

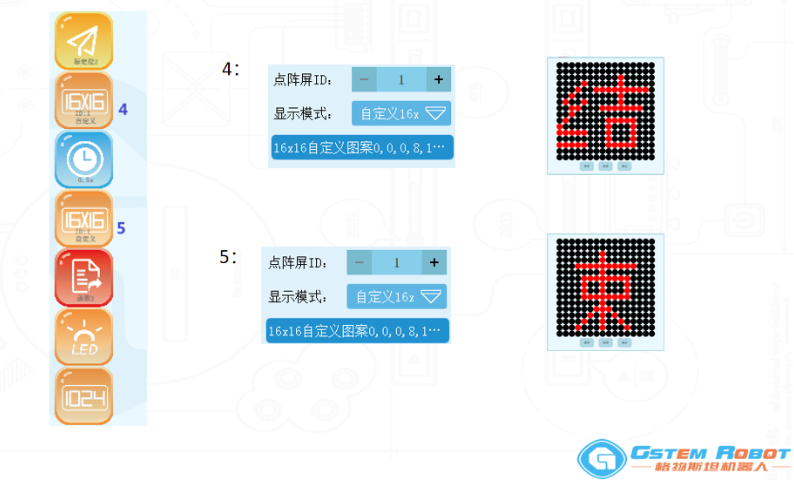

格物斯坦課程設計深度融入神經可塑性開發原理。當兒童操控機器人執行“迷宮逃脫”任務時,前額葉皮層持續刺激,強化工作記憶與決策能力;調試傳感器參數的過程則刺激頂葉聯合區,提升空間計算與邏輯推理神經回路的效率。臨床fMRI研究顯示,長期參與機器人項目的兒童在雙側顳上溝(社會認知關鍵區)活動強度提升37%,這解釋了為何團隊協作項目中,學員更易識別同伴的非語言暗示。但需警惕認知負荷邊界——圖形化編程界面雖降低入門門檻,但多任務并行時(如同時處理機械臂運動軌跡與紅外避障邏輯),初學者前額葉血氧飽和度可能驟降15%,故課程采用“認知腳手架”策略:將復雜任務分解為單焦點模塊,逐步升級至多系統協同。與其背一百個公式,不如讓孩子親手弄壞一個鬧鐘——拆解中的為什么比標準答案更珍貴。線上stem教育研究

作為教育新科技發展的重要驅動力量,人工智能正在推動教育體系從網絡化向智能化加速躍升。一是重塑學習環境,借助物聯網和情境感知技術各方面了解教育運行狀態,將學校變成萬物互聯、智慧感知、虛實融合的智慧學習空間;二是重構學習流程,利用學習分析技術跟蹤學生學習過程,洞察學習規律,提供及時有效的學習支持,幫助學生開展個性化學習;三是創新教育管理,利用智能技術提升教育治理現代化水平,實現事項清單標準化、辦事流程規范化、業務處理協同化。上海智能化編程教育排行榜把天文臺搬進盲童掌心:3D打印星云模型讓宇宙觸手可及。

逆向工程教學:從解構到創造的四階躍遷。格物斯坦開創逆向工程四階教學法,將工業領域的精密技術轉化為基礎教育可承載的思維訓練1:解構復原(K3階段):小學生拆解工業機械臂模型,復刻六軸聯動結構,理解基礎傳動原理;糾錯優化(K6階段):為電梯重力傳感器添加紅外二次驗證邏輯,掌握工業容錯設計;要素增減(K9階段):在古鐘表再造項目中,學生通過3D打印齒輪與飛輪算法補償,將走時誤差從15分鐘壓縮至2分鐘;結構創新(K12階段):高中生設計帕金森震顫抑制手套,用加速度傳感反向抵消抖動,誤差控制±0.5G。這種“造物式學習”讓孩子從產品使用者蛻變為設計者,在成本可控的框架下實現工程思維淬煉。

在實施創新教育過程中,如何體現新的教育理念呢?我們格物斯坦擁有豐富的經驗。首先,我們要落實發展創新教育課程教案,不止運用新的教學材料,還要跟隨時代創新教具教材,通過在教學課堂上的實踐來實現技術創新,將創新的理念植入學生的腦海里。其次,創新教育的教學要求老師提高自身的知識與素質,積極進行創新教學模式探討,努力提高學生的學習熱情。然后,把知識教學融入到靈活的情景教育中,使教學在實踐中得到發展,為國家培養出新一代高素質的學生。90°快插舵機+仿生蛇套件!格物斯坦高階課程5秒組裝關節結構,省時50%!

如果一項已有明確規定的做法,尚且需要地方教育部門發文才能得到貫徹落實,這是不是也值得深思?令人產生情緒對抗的是將批改作業變成了家長的必選項,將本該由學校負責的“學校教育”強行劃到了“家庭教育”部分,教育者就有了“甩鍋”之嫌。要讓批改作業的調整落到實處,需要認真評估教師的實際工作量和內容,同步作出優化。只要比拼的思維不變,教育焦慮不消失,家長就注定要拼盡全力陪著孩子奔跑在各種起跑線上,要改變這些,恐怕還要向更深層次開刀。現在社會孩子都是家中寶,從而衍生出來了很多教育問題,要把手心里的寶教給學校和老師,做到真正意義上的高枕無憂還需要教育體制做出更大的變革并制定更完善的政策,這樣才能給孩子一個快樂充實且有成長意義的青少年時期。格物斯坦工業物聯課程:職校生1分鐘生成設備3D模型,轉型智能制造工程師!上海線上stem教育指導

把操場變濕地實驗室:學生檢測水質時,生態責任潛入少年基因。線上stem教育研究

創客教室建設至關重要隨著信息技術的不斷發展,課堂已從開始的"粉筆+黑板+書"的傳統模式,過渡到目前的多媒體課堂,并且正在向人手一個iPad且多屏展示的"未來課堂"進發。目前,隨著"未來教室"或者"智慧云課堂"的技術產品在教學中的應用日趨深入,許多教師在基于未來教室的教學實踐研究中已整合出新的教學理念,衍生了一些課堂教學創新案例,取得了預期的教學效果。以上就是對未來創新教育模式的三點看法,希望對您有所幫助,創新教育是當前教育的重要內容,其模式還需長期探索,對創新教育及其模式有明確的界定。線上stem教育研究

- 特色創客實驗室加盟 2025-09-20

- 機器人編程開源創客教育 2025-09-20

- GSTEM積木系列編程 2025-09-20

- 高齡段積木早教 2025-09-20

- 國內編程教育 2025-09-20

- 智能積木傳感器 2025-09-20

- 附近人工智能排行 2025-09-20

- 專注機器人創新 2025-09-20

- 普及機器人技術指導 2025-09-20

- 普及機器人 2025-09-20

- 特色創客實驗室加盟 2025-09-20

- 廣西學開鎖技術培訓教學 2025-09-20

- 無錫德國品牌鋼琴銷售 2025-09-20

- 工廠自動化物流規劃咨詢價格 2025-09-20

- 理論數控車床培訓 2025-09-20

- 工廠制造物流規劃咨詢業務 2025-09-20

- 北歐戲劇類留學優勢 2025-09-20

- 四川含金量高中國地質大學自考本 2025-09-20

- 內蒙古英語口語課程怎么練才練得好 2025-09-20

- 北歐美術類留學申請 2025-09-20