江蘇線下stem教育排行榜

前段時間,全國各地的家長群鬧翻天了,不是為了加分政策的增加,也不是因為孩子的學習有所進步,而是教育部一項延遲放學,把學生交給副課老師委托代管的政策給平時忙碌于工作的家長們帶來了很大的便捷。三點半”現象,之所以會成為年輕父母們和整個社會關注的一個難題,是中國經濟社會發展、中國教育發展特定階段的產物。關心這個問題的年輕父母,正處在職業發展的關鍵階段,他們正處于撫育孩子的關鍵階段。同時,這個現象更多出現在大中城市。三點半之前,孩子是在校學習時間,責任在學校;三點半之后,孩子是在家生活的時間,責任在家長。由于分工、作息時間的不匹配,家長沒有辦法去接孩子,造成了很大困擾,帶來了成長中的煩惱,發展中的困難。科學課堂沒有圍墻:雨后的蝸牛、生銹的鐵門,都是自然寫的立體教科書。江蘇線下stem教育排行榜

steam教育其實在國內實際用途答案是高考,在中國能改變貧富差距的途徑,但近年來對于高考的聲音不絕于耳,比如:英語考試沒有實際工作中聽力和口語,但卻有完形填空,物理化學沒有實驗考試,為了保證教育公平,實屬無奈做法,我國體制下的基礎教育是享譽全國,但是仍有很多技術空白等待年輕人去填補,簡易筆記本電腦、生態魚缸、天氣預報盒子以及在市面上動輒千把塊的工業產品,但到了大學,突然處在輕松自學的環境下,自然也會想著每天拆水晶來彌補精神上的空虛。由于原本先學知識后實際應用模式,學習周期太長,動手實踐環節被各種考試技巧所替代,導致了學生無法自我發現和創造。所以steam教育把實際存在的內容盡可能放在教室里,讓學生自己去觀察并尋找自己感興趣的部分,長此以往在大腦中知識將會網狀緊密的組織在一起綜合利用,為了不會再有人說出知識無用,掙錢***這類荒謬的觀點,我輩仍需努力,知行合一,方得始終。上海智能化教育線下培訓把天文臺搬進盲童掌心:3D打印星云模型讓宇宙觸手可及。

家有一個上著十幾個課外班的一年級孩子,是種什么體驗?在某知識共享平臺上熱傳的一則消息透露出一種可能性:家里人沒有一起吃飯的時間,丈夫不被允許在家看電視,只能抱著電視在大街上崩潰痛哭。真是應了那句話:“沒有被‘雞娃’(網絡名詞,形容給孩子打雞血)折磨過的中年人,不足以談人生。”不同的家庭雖各有各的“雞娃”之道,但他們的悲喜是相通的。幾乎每隔一段時間,教育焦慮都會以各種面目、借著各種梗卷土重來,不少人雖“身經百戰”但仍無招架之力。不少人在虛擬社區吐槽或抱怨、指責或反叛,但一旦回到現實社會,卻還是選擇繼續自己的“雞娃”大計。

突破傳統教育的“離身性”局限,格物斯坦通過多感官交互實現知識具象化。小學生組裝六足機器人時,手掌感受伺服電機過載震動頻率,形成對扭矩概念的肌肉記憶;調試聲控機械狗“蹲跳-轉圈”指令鏈時,身體同步模仿動作姿態,鏡像神經元系統。相當有獨特性的是跨模態映射實驗:當視覺障礙學生觸摸3D打印的齒輪傳動模型,同時聆聽不同齒比對應的電機音高變化,其大腦枕葉視皮層竟被重組為聲音-觸覺信息處理中心。這種神經代償機制證明:教育機器人可突破生理限制,構建個性化認知通路。失敗日志比滿分考卷更珍貴——在機器人抓空雞蛋的瞬間讀懂精密。

大家應該都注意到了吧。教育部家出臺“減負”政策,家長卻不買賬!這就無比尷尬了!為什么呢?中小學學生學業過重是不爭之事實,家長訴求減負的聲音也由來已久。造成官方“左右不是”、家長前后“自相矛盾”的怪異現象的根本原因:一刀切政策之下的教育資源配置不公平(或不均衡)。這是從宏觀角度分析整個教育的問題。竊以為,其根本原因主要是沒有抓住問題的根源,沒有牽住“牛鼻子”。我認為,要切實做到減輕中小學學生過重的學業負擔(主要是作業負擔),必須從以下三大方面去多管齊下方能解決問題。首先,學校要嚴格落實上層的素質教育政策。第二,教師要因材施教,布置作業不但要知識分層,更要精細結合學情。第三,家校合作,培養學生良好的學習態度和作業習慣。加盟格物斯坦課程,享總部AI招生系統:自動生成地推方案,新校區首月滿員率92%!比較好的編程教育培訓機構

拆解舊鐘表的孩子突然頓悟:齒輪咬合的聲音就是物理定律的詩篇。江蘇線下stem教育排行榜

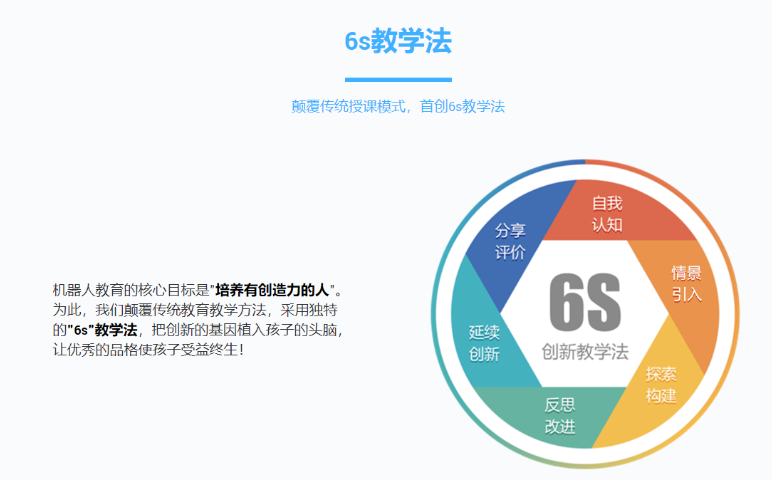

格物斯坦的“自我認知-情景引入-探索構建-反思改進-延續創新-分享評價”6S教學法,將創新拆解為可落地的認知階梯。以“敦煌飛天機器人”項目為例:學生先研究壁畫舞姿(自我認知),再通過動作捕捉儀采集數據(情景引入),編程控制12個舵機運動軌跡(探索構建);當機械臂無法呈現飄帶柔美曲線時,團隊改用彈性材料并重調扭矩參數(反思改進);到后來衍生出“京劇刀馬旦翎子舞機器人”(延續創新),并在校園科技節向視障學生描述舞姿機理(分享評價)。這一過程將文化傳承、工程技術與人文關懷熔鑄于一體。江蘇線下stem教育排行榜

- 特色創客實驗室加盟 2025-09-20

- GSTEM積木系列編程 2025-09-20

- 國內編程教育 2025-09-20

- 專注機器人創新 2025-09-20

- 普及機器人技術指導 2025-09-20

- 小加圖積木編程課堂 2025-09-20

- 小顆粒積木工廠 2025-09-19

- 比較好的人工智能創客教育 2025-09-19

- AI人工智能學習 2025-09-19

- 浙江自主研發的教育網上學習 2025-09-19

- 內蒙性價比高的朝鮮大學外國人研究生特別招生簡章2024學年有哪些 2025-09-20

- 工廠內部物流規劃咨詢設計 2025-09-20

- 金壇區特色服務體育類培訓哪些優勢 2025-09-20

- 保山幼兒數字化音樂教育 2025-09-20

- 江西靠譜的馬來西亞國立大學碩士培訓要多少錢 2025-09-20

- 瑤海區名優數字教師制作多少錢 2025-09-20

- 頭屯河區創意爵士舞培訓價格咨詢 2025-09-20

- 芬蘭文科類留學選擇 2025-09-20

- 北京餐飲農產品配送系統管理系統 2025-09-20

- GSTEM積木系列編程 2025-09-20