上海金屬晶圓鍵合服務

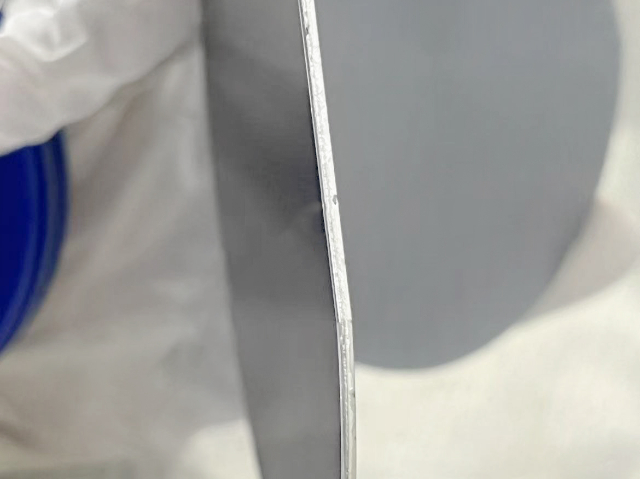

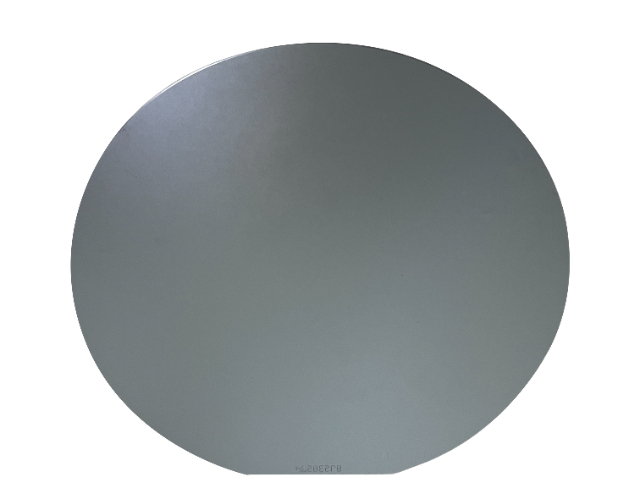

針對晶圓鍵合過程中的氣泡缺陷問題,科研團隊開展了系統研究,分析氣泡產生的原因與分布規律。通過高速攝像技術觀察鍵合過程中氣泡的形成與演變,發現氣泡的產生與表面粗糙度、壓力分布、氣體殘留等因素相關。基于這些發現,團隊優化了鍵合前的表面處理工藝與鍵合過程中的壓力施加方式,在實驗中有效減少了氣泡的數量與尺寸。在 6 英寸晶圓的鍵合中,氣泡率較之前降低了一定比例,明顯提升了鍵合質量的穩定性。這項研究解決了晶圓鍵合中的一個常見工藝難題,為提升技術成熟度做出了貢獻。晶圓鍵合為光電融合神經形態計算提供異質材料接口解決方案。上海金屬晶圓鍵合服務

晶圓鍵合通過分子力、電場或中間層實現晶圓長久連接。硅-硅直接鍵合需表面粗糙度<0.5nm及超潔凈環境,鍵合能達2000mJ/m2;陽極鍵合利用200-400V電壓使玻璃中鈉離子遷移形成Si-O-Si共價鍵;共晶鍵合采用金錫合金(熔點280℃)實現氣密密封。該技術滿足3D集成、MEMS封裝對界面熱阻(<0.05K·cm2/W)和密封性(氦漏率<5×10?1?mbar·l/s)的嚴苛需求。CMOS圖像傳感器制造中,晶圓鍵合實現背照式結構。通過硅-玻璃混合鍵合(對準精度<1μm)將光電二極管層轉移到讀out電路上方,透光率提升至95%。鍵合界面引入SiO?/Si?N?復合介質層,暗電流降至0.05nA/cm2,量子效率達85%(波長550nm),明顯提升弱光成像能力。

江蘇表面活化晶圓鍵合實驗室晶圓鍵合提升熱電制冷器界面傳輸效率與可靠性。

6G太赫茲通信晶圓鍵合實現天線集成。液晶聚合物-硅熱鍵合構建相控陣單元,相位調控精度達±1.5°。可重構智能超表面實現120°波束掃描,頻譜效率提升5倍。空地通信測試表明,0.3THz頻段傳輸距離突破10公里,時延<1ms。自修復結構適應衛星在軌熱變形,支持星間激光-太赫茲融合通信。晶圓鍵合開創微型核能安全架構。金剛石-鋯合金密封鍵合形成多級輻射屏障,泄漏率<10??Ci/年。心臟起搏器應用中,10年持續供電免除手術更換。深海探測器"海斗二號"依托該電源下潛至11000米,續航能力提升至60天。同位素燃料封裝密度提升至5W/cm3,為極地科考站提供全地形能源。

廣東省科學院半導體研究所依托其材料外延與微納加工平臺,在晶圓鍵合技術研究中持續探索。針對第三代氮化物半導體材料的特性,科研團隊著重分析不同鍵合溫度對 2-6 英寸晶圓界面結合強度的影響。通過調節壓力參數與表面預處理方式,觀察鍵合界面的微觀結構變化,目前已在中試規模下實現較為穩定的鍵合效果。研究所利用設備總值逾億元的科研平臺,結合材料分析儀器,對鍵合后的晶圓進行界面應力測試,為優化工藝提供數據支持。在省級重點項目支持下,團隊正嘗試將該技術與外延生長工藝結合,探索提升半導體器件性能的新路徑,相關研究成果已為后續應用奠定基礎。晶圓鍵合為量子離子阱系統提供高精度電極陣列。

晶圓鍵合重塑智慧農業感知網絡。可降解聚乳酸-纖維素電路通過仿生葉脈結構鍵合,環境濕度感知精度±0.3%RH。太陽能蟲害預警系統識別棉鈴蟲振翅頻率,預測準確率97%。萬畝稻田實測減少農藥使用45%,增產22%。自修復封裝層抵抗酸雨侵蝕,在東南亞季風氣候區穩定運行五年。無線充電模塊實現農機自動能量補給,推動無人農場落地。晶圓鍵合突破神經界面長期記錄壁壘。聚多巴胺修飾電極表面促進神經突觸融合,腦電信號信噪比較傳統提升15dB。癲癇預測系統在8周連續監測中誤報率<0.001次/天。臨床實驗顯示帕金森患者運動遲緩癥狀改善83%,意念控制機械臂響應延遲<100ms。生物活性涂層抑制膠質細胞增生,為漸凍癥群體重建交流通道。晶圓鍵合提升環境振動能量采集器的機電轉換效率。上海金屬晶圓鍵合服務

科研團隊嘗試將晶圓鍵合技術融入半導體器件封裝的中試流程體系。上海金屬晶圓鍵合服務

圍繞晶圓鍵合技術的中試轉化,研究所建立了從實驗室工藝到中試生產的過渡流程,確保技術參數在放大過程中的穩定性。在 2 英寸晶圓鍵合技術成熟的基礎上,團隊逐步探索 6 英寸晶圓的中試工藝,通過改進設備的承載能力與溫度控制精度,適應更大尺寸晶圓的鍵合需求。中試過程中,重點監測鍵合良率的變化,分析尺寸放大對工藝穩定性的影響因素,針對性地調整參數設置。目前,6 英寸晶圓鍵合的中試良率已達到較高水平,為后續的產業化應用提供了可行的技術方案,體現了研究所將科研成果轉化為實際生產力的能力。上海金屬晶圓鍵合服務

- 珠海NEMS器件電子束曝光價格 2025-09-20

- 云南晶圓級晶圓鍵合價格 2025-09-20

- 中山生物探針電子束曝光 2025-09-20

- 江西熱壓晶圓鍵合服務價格 2025-09-20

- 河北NEMS器件電子束曝光工藝 2025-09-20

- 廣州光波導電子束曝光工藝 2025-09-20

- 甘肅晶圓級晶圓鍵合技術 2025-09-20

- 安徽晶圓鍵合加工平臺 2025-09-20

- 佛山微納光刻電子束曝光加工廠商 2025-09-20

- 甘肅表面活化晶圓鍵合廠商 2025-09-20

- 深圳多功能拖鏈廠家供應 2025-09-20

- 220V時間繼電器廠家價格 2025-09-20

- 嘉定區進口配電開關推薦廠家 2025-09-20

- 廣東光子面罩組裝 2025-09-20

- 石家莊矩形推拉自鎖連接器誠信合作 2025-09-20

- 江西無極變速金屬開關有哪些 2025-09-20

- 重慶雙端線束費用 2025-09-20

- BMA系列連接器推薦廠家 2025-09-20

- 廣東常規PTC加熱片元件種類 2025-09-20

- 龍崗區OEM定制 2025-09-20