分布式光伏結構

光伏系統的使用壽命受多方面因素影響,不同組件壽命有所差異。太陽能電池板作為主要部件,理論上,單晶硅和多晶硅電池板正常使用25-30年,非晶硅電池板為15-20年。在實際應用中,因光照時長、強度和環境溫度不同,電池板性能會緩慢衰退。比如在光照強、溫度高的地區,電池板長期受熱,內部材料可能加速老化,發電效率降低。質量上乘的電池板,每年發電效率衰減率在,若使用年限達25年,發電效率約為初始的75%。逆變器使用壽命通常為10-15年。其內部電子元件在長期運行中,受電流、電壓波動和環境溫度影響,容易出現故障。 光伏逆變器是不可或缺的部件。分布式光伏結構

光伏產業的快速發展還帶來了一些環境問題,如廢棄光伏電板的回收處理問題。隨著早期安裝的光伏電板逐漸進入報廢期,如何妥善回收和處理這些廢棄電板,避免其對環境造成污染,成為了亟待解決的問題。然而,隨著科技的不斷進步,我們有理由對光伏電板的未來充滿信心。在技術研發方面,科學家們正在積極探索新型的光伏材料和電池結構,以提高光伏電板的轉換效率和穩定性。例如,鈣鈦礦與晶硅的疊層電池技術有望將轉換效率提升至更高水平;量子點太陽能電池等新型技術也展現出了巨大的潛力。同時,儲能技術也在不斷創新發展,鋰離子電池、鈉離子電池、液流電池等多種儲能技術的性能不斷提升,成本逐漸降低,將為光伏發電的穩定供應提供有力保障。在政策層面,也將繼續加大對光伏產業的支持力度,通過制定補貼政策、完善產業標準、加強電網接入管理等措施,推動光伏產業的健康可持續發展。 分布式光伏結構光伏儲能電站能源利用效率。

隨著技術的不斷進步和產業規模的擴大,晶體硅光伏電池片和薄膜光伏電池的成本都在逐漸降低。并且,在不同的應用場景和市場需求下,兩者的成本優勢也會有所不同。例如,在大規模地面電站中,晶體硅光伏電池由于效率高,在單位面積發電量上具有優勢,可能在長期來看更具成本效益;而在一些對成本敏感、對效率要求不是特別高的分布式發電場景,如建筑一體化光伏、小型便攜式發電設備等,薄膜光伏電池則可能憑借其成本低、可柔性化等優勢得到更廣泛的應用。

更值得關注的是,光伏能源正在不斷跨界融合,構建出多層次、多維度的新型生態體系。例如,中國西部多個“光伏治沙”項目將大型光伏陣列布置于沙漠地區,在發電的同時減少地表蒸發、抑制風沙侵蝕,促進植被恢復,實現了經濟效益與生態修復的雙贏。在“光伏+農業”模式中,棚上發電、棚下種植或養殖,極大提高了土地復合利用率,助力鄉村振興。而BIPV(建筑光伏一體化)技術的成熟,則讓建筑外墻、屋頂甚至窗戶都成為潛在的發電單元,推動建筑從耗能向產能轉變,重塑城市能源供需結構。可以預見,隨著光伏電池效率持續提升、制造成本進一步下降,以及儲能技術的協同發展,光伏能源將在全球未來能源結構中逐漸占據主導地位。它不只是是一場技術變革,更是人類文明向綠色、低碳、可持續發展轉型的重要動力。在光伏的推動下,一個更加清潔、普惠、智慧的能源新時代正在加速到來。 新能源光伏設備的安裝。

光伏研發新型半導體材料,如有機半導體材料、量子點材料等,以替代傳統的硅材料。有機半導體材料具有成本低、可溶液加工、柔性好等特點,有望實現光伏電池的低成本、大面積制備。量子點材料能對太陽光進行更準確的的光譜調控,提高光吸收效率。通過對這些新型材料的晶體結構、電子特性等深入研究,優化材料性能,提升光伏電池的轉換效率與穩定性。開發性能更優的光伏組件封裝材料,提高組件的抗老化、抗紫外線、耐候性等性能。如,研發新型的EVA膠膜或POE膠膜,增強其與電池片和背板的黏合強度,降低水汽滲透率,防止電池片受濕氣侵蝕,延長組件使用壽命。同時,探索使用新型的透明陶瓷材料、高性能塑料等作為封裝材料,提升組件的光學性能與機械強度。 光伏逆變器的主要功能是實現電能形態的準確轉換。安徽分布式光伏組件

大型的地面光伏電站。分布式光伏結構

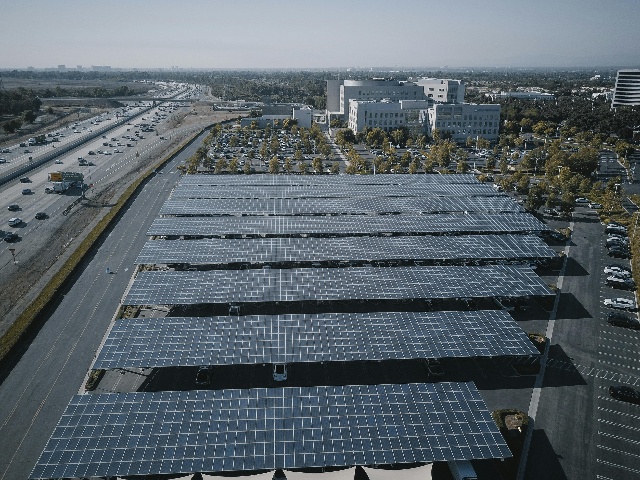

分布式光伏,全稱分布式光伏發電系統,是一種將光伏發電設備分散安裝在用戶附近的發電方式。與集中式大型光伏電站不同,它規模較小,通常功率在數千瓦至兆瓦之間,多利用建筑物屋頂、墻面等閑置空間進行安裝。從發電原理看,分布式光伏同樣依靠太陽能電池板將太陽能轉化為直流電,再通過逆變器轉變為交流電供用戶使用或余電上網。像常見的居民屋頂分布式光伏,在自家屋頂鋪設光伏板,白天光照充足時,光伏板產生電能,一部分直接供家庭電器使用,如照明、電視、冰箱等;若發電量有剩余,便會通過電網輸送給其他用戶,實現“自發自用、余電上網”。 分布式光伏結構

- 鋁合金模板工廠化加工 2025-09-21

- 搭設盤扣腳手架 2025-09-21

- 承插型盤扣腳手架 2025-09-21

- 鋁合金腳手架工廠直銷 2025-09-21

- 建筑鋁合金模板規格 2025-09-21

- 分布式光伏結構 2025-09-21

- 鋁模板荷載 2025-09-21

- 河南定制光伏能源 2025-09-21

- 盤扣式腳手架需求 2025-09-21

- 盤扣式腳手架租賃價格 2025-09-21

- 廣東現澆空心樓蓋和鋼筋桁架組合施工簡便快速 2025-09-21

- 四川節能高效機房廠家 2025-09-21

- 江門閥門代理商 2025-09-21

- 安徽桶裝一級氫化美縫 2025-09-21

- 長寧區適老化衛生間浴改淋怎么做 2025-09-21

- 楊浦仿古門窗安裝 2025-09-21

- 楊浦區環保脫硫石膏粉 2025-09-21

- 上海公園橋梁景觀裝飾 2025-09-21

- 建鄴區第三方巡檢常見問題 2025-09-21

- 黃浦區房屋查驗哪家好 2025-09-21