江蘇大鼠病理切片24小時服務

巴氏染色的獨特優勢在于其***的色彩分辨能力:通過染液配比的精確調控,可使表層鱗狀細胞的角化程度呈現從淡綠到鮮橙的連續色譜變化,而核染色質的粗細、分布等形態特征也能清晰顯現。這種多色性表現對宮頸上皮內瘤變(CIN)的分級診斷至關重要,如高度病變(CIN2/3)細胞通常表現為核深染、核質比增大且胞質染色偏藍綠,而低度病變(CIN1)細胞則保持較多橙紅色胞質。此外,該方法還能突出顯示炎性背景中的線索細胞、***菌絲等微生物***證據。現代液基細胞學技術(如ThinPrep、SurePath)與巴氏染色的結合,進一步提高了對宮頸*及*前病變的檢出率,使其成為婦科**篩查不可替代的技術手段。黑色素染色如Fontana-Masson法能顯示無色素性黑色素瘤中的前黑素顆粒,避免漏診風險。江蘇大鼠病理切片24小時服務

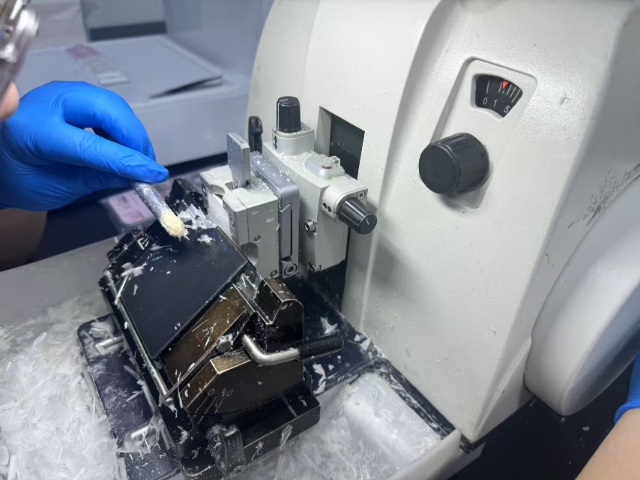

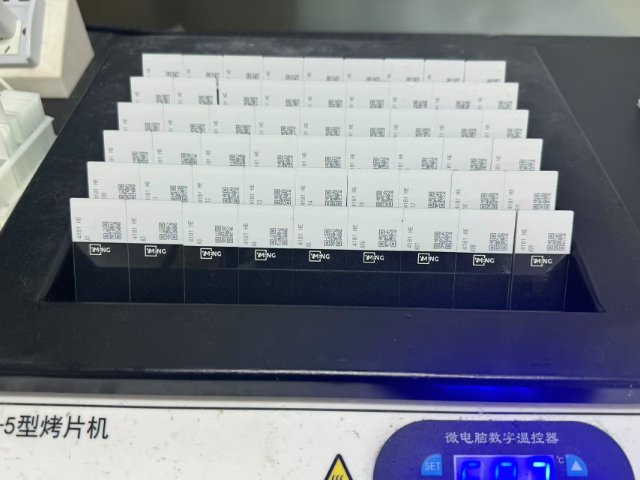

蘇木精染色的時間會直接影響細胞核的顯色效果。如果染色時間不足,細胞核可能會呈現灰藍色,導致核結構模糊;如果染色時間過長,細胞核會過度吸收染料,呈現深紫色,甚至會掩蓋核內細節。在實際操作中,需根據組織類型和切片厚度調整染色時間,通常為5-15分鐘。染色后需用1%鹽酸乙醇分化,去除多余染料,再通過溫水或自來水沖洗返藍,使細胞核呈現清晰的藍紫色。分化時間需在顯微鏡下控制,以細胞核染色清楚而細胞質基本無色為佳。廣東哪里有病理切片抗酸染色如Ziehl-Neelsen法用于結核桿菌檢測,其紅色桿菌與藍色背景形成鮮明對比便于觀察。

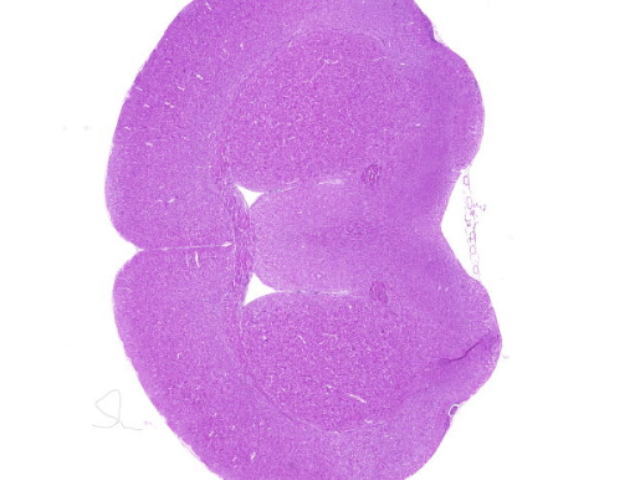

PAS染色(碘酸雪夫染色)是病理學中檢測糖原、中性粘多糖及***結構的經典組織化學染色方法,其原理基于高碘酸對糖分子1,2-二醇鍵的氧化作用。染色過程分為三個關鍵階段:首先用0.5%-1%碘酸水溶液氧化5-10分鐘,使糖原、糖蛋白等物質的羥基斷裂并生成活性醛基;隨后用Schiff試劑(無色品紅亞硫酸復合物)孵育15-20分鐘,與醛基特異性結合形成穩定的紫紅色醌型化合物;***用蘇木精復染細胞核以增強組織對比度。整個過程需嚴格控制氧化時間——過度氧化(>15分鐘)會破壞醛基導致假陰性,而氧化不足(<5分鐘)則可能因醛基生成不完全而降低染色強度。

返藍是通過堿性環境(pH 7.0-8.0)使蘇木精染料發生色相轉變的重要步驟。分化后的切片在酸性條件下呈紅褐色,經溫水(約50℃)或弱堿性溶液(如0.1%氨水、Scott藍化液或自來水)處理后,染料分子結構重組,細胞核恢復為穩定的藍紫色。返藍時間通常為5-15分鐘,需根據切片厚度和組織類型調整:較厚切片或富含細胞核的組織(如淋巴結)需延長返藍時間;而薄切片或細胞稀疏組織(如脂肪)則可適當縮短。值得注意的是,自來水返藍可能因水質硬度差異影響效果,建議使用pH緩沖液確保穩定性。整個過程需避免劇烈晃動,防止組織脫片,同時保持溶液清潔,避免沉淀物附著影響觀察。微流控芯片整合多重染色流程,實現微量樣本的高通量、自動化病理檢測與分析。

分化與返藍是HE染色中調節細胞核顯色的關鍵步驟,其操作精度直接影響染色質量和診斷準確性。分化過程使用1%鹽酸乙醇溶液(通常由1ml濃鹽酸與99ml 70%乙醇配制),其主要作用是選擇性去除細胞質中非特異性結合的蘇木精染料,同時保留細胞核內的強結合染料,從而增強核質對比度。實際操作中需嚴格控制分化時間(通常5-30秒),并在顯微鏡下動態觀察,以細胞核結構清晰可見而細胞質基本無色為比較好終點。分化不足會導致背景過深,細胞核與細胞質界限模糊;分化過度則可能使細胞核染色過淺,丟失重要診斷信息。

鐵染色(普魯士藍反應)可檢測組織內鐵沉積,為血色病或慢性溶血性貧血提供病理學證據。江蘇大鼠病理切片24小時服務

原位雜交技術通過核酸探針定位特定基因序列,在EB病毒相關**或遺傳性疾病診斷中日益重要。江蘇大鼠病理切片24小時服務

甲苯胺藍染色(Toluidine Blue Staining)是病理學中特異性顯示肥大細胞及其顆粒成分的經典組織化學染色技術。該染色基于甲苯胺藍染料的異染性特性——其陽離子基團與肥大細胞顆粒中高度硫酸化的肝素蛋白聚糖結合后發生光譜偏移,使胞質顆粒呈現特征性紫紅色至紫藍色(異染現象),而細胞核則保持藍色(正染現象)。標準染色流程要求新鮮組織經中性福爾馬林固定,制備4-6μm石蠟切片,脫蠟水化后浸入1%甲苯胺藍染液(pH 2.5-3.0的酸性緩沖液配制)染色5-8分鐘,隨后用0.5%冰醋酸分化10-20秒,以去除膠原等結締組織的非特異性染色,***快速脫水透明封片。江蘇大鼠病理切片24小時服務

- 浙江雞ELISA試劑盒價格實惠 2025-09-20

- 西藏科研酶聯免疫吸附測定試劑盒大概多少錢 2025-09-20

- 湖北試驗室ELISA抗體試劑怎么用 2025-09-20

- 浙江熒光全景掃描銷售電話 2025-09-19

- 福建犬科研一抗電話多少 2025-09-19

- 貴州國產ELISA試劑盒銷售價格 2025-09-19

- 湖北犬ELISA試劑盒大概費用 2025-09-19

- 河南熒光多標全景掃描大概價格 2025-09-19

- 貴州犬酶聯免疫吸附測定試劑盒銷售價格 2025-09-19

- 四川牛ELISA試劑盒怎么樣 2025-09-19

- 虹口區新款醫療管理服務服務費 2025-09-20

- 四川全腸道菌群檢測制劑 2025-09-20

- 福建真空成型片廠家 2025-09-20

- 上海高韌性尼龍有哪些 2025-09-20

- 廣東綠色環保通用試劑 2025-09-20

- 風車形無影燈一站式采購 2025-09-20

- 嘉定區進口植物冠層光合氣體交換測量系統 2025-09-20

- 上海哪里有顯微鏡 2025-09-20

- 崇明區本地聚醚醚酮 2025-09-20

- 松江區什么是顯微鏡 2025-09-20