上海智能可靠性分析標準

金屬的可靠性深受環境因素的影響,包括溫度、濕度、腐蝕介質、應力狀態等。高溫環境下,金屬可能發生蠕變或氧化,導致強度下降和尺寸變化;低溫則可能引發脆性斷裂。濕度和腐蝕介質會加速金屬的腐蝕過程,形成腐蝕坑或裂紋,降低其承載能力。應力狀態,尤其是交變應力,是引發金屬疲勞失效的主要原因。此外,輻射、磨損、沖擊等特殊環境因素也會對金屬可靠性產生明顯影響。因此,在進行金屬可靠性分析時,必須充分考慮實際使用環境,模擬或加速試驗條件,以準確評估金屬在特定環境下的可靠性表現。記錄打印機卡紙頻率與打印質量,評估設備工作可靠性。上海智能可靠性分析標準

隨著工業4.0與人工智能技術的發展,可靠性分析正從“單點優化”向“全生命周期智能管理”演進。數字孿生技術通過構建物理設備的虛擬鏡像,可實時模擬不同工況下的可靠性表現,為動態決策提供依據;邊緣計算與5G技術使設備狀態數據實現低延遲傳輸,支持遠程實時診斷與預測性維護;而基于深度學習的故障預測模型,可自動從海量數據中提取特征,突破傳統統計方法的局限性。然而,可靠性分析也面臨數據隱私、模型可解釋性等挑戰。例如,醫療設備故障預測需平衡數據共享與患者隱私保護;自動駕駛系統可靠性驗證需解決“黑箱模型”的決策透明度問題。未來,可靠性分析將與區塊鏈、聯邦學習等技術深度融合,構建安全、可信的工業數據生態,為智能制造提供更強大的可靠性保障。徐匯區加工可靠性分析功能對電機進行堵轉測試,觀察繞組溫升,評估電機運行可靠性。

產品設計階段是可靠性控制的源頭。通過可靠性建模(如可靠性預計、故障模式影響及危害性分析FMECA),工程師可識別設計中的薄弱環節并優化方案。例如,在新能源汽車電池包設計中,通過熱仿真分析發現某電芯在高溫環境下熱失控風險較高,隨即調整散熱結構并增加溫度傳感器,使熱失控概率降低至10^-9/小時;在醫療器械開發中,通過可靠性分配將系統MTBF目標分解至子系統(如電機、傳感器),確保各部件可靠性冗余,終通過FDA認證。此外,設計階段還需考慮環境適應性。某戶外通信設備通過鹽霧試驗、振動臺測試等可靠性試驗,優化外殼密封設計與內部布局,使設備在沿海高濕、強振動環境下仍能穩定運行5年以上,明顯拓展了市場應用范圍。

在產品投入使用后,可靠性分析繼續發揮著重要作用。通過收集和分析運行數據,工程師可以監控系統的實際可靠性表現,及時發現并處理潛在問題。例如,通過定期的可靠性測試和檢查,可以識別出逐漸老化的組件,提前進行更換或維修,避免突發故障導致的生產中斷或安全事故。同時,可靠性分析還支持制定科學合理的維護策略,如預防性維護、預測性維護等,這些策略基于系統的實際狀態和歷史數據,能夠更精確地預測維護需求,減少不必要的維護活動,降低維護成本。此外,可靠性分析還有助于建立故障數據庫,為未來的產品改進和可靠性提升提供寶貴經驗。可靠性分析通過長期跟蹤,積累產品失效數據。

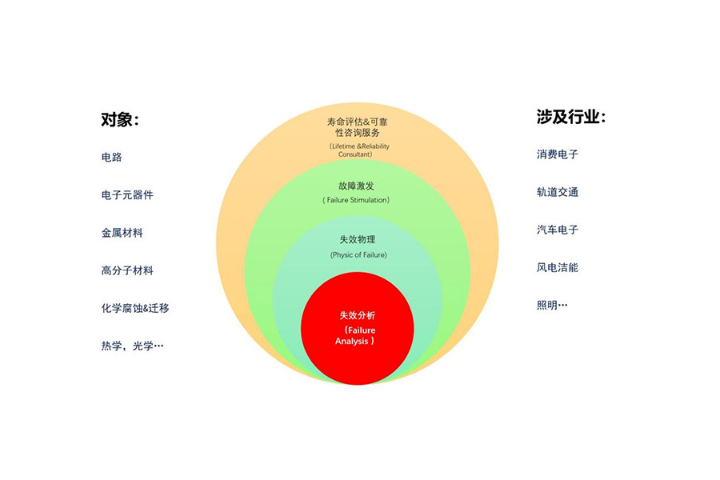

智能可靠性分析是傳統可靠性工程與人工智能(AI)、大數據、物聯網(IoT)等技術深度融合的新興領域,其關鍵是通過機器學習、數字孿生等智能手段,實現從“被動統計”到“主動預測”、從“經驗驅動”到“數據驅動”的范式轉變。傳統可靠性分析依賴歷史故障數據與統計模型,難以處理復雜系統中的非線性關系與動態變化;而智能可靠性分析通過實時感知設備狀態、自動提取故障特征、動態優化維護策略,明顯提升了分析的精度與時效性。例如,在風電行業中,傳統方法需通過定期巡檢發現齒輪箱磨損,而智能分析系統可基于振動傳感器數據,利用深度學習模型提前6個月預測故障,將非計劃停機率降低70%。這種變革不僅延長了設備壽命,更重構了工業維護的商業模式。可靠性分析可評估產品在極端氣候下的適應能力。浦東新區加工可靠性分析型號

通過疲勞試驗,觀察金屬材料裂紋擴展速度,評估材料可靠性。上海智能可靠性分析標準

可靠性分析的方法論體系涵蓋定性評估與定量建模兩大維度。定性方法如故障模式與影響分析(FMEA)通過專門使用人員經驗識別潛在失效模式及其影響嚴重度,適用于設計初期風險篩查;而定量方法如故障樹分析(FTA)則通過布爾邏輯構建系統故障路徑,結合概率論計算頂事件發生概率。蒙特卡洛模擬作為概率設計的重要工具,通過隨機抽樣技術處理多變量不確定性問題,在核電站安全評估、金融風險控制等領域得到廣泛應用。值得注意的是,不同方法的選擇需結合系統特性:機械系統常采用威布爾分布擬合壽命數據,電子系統則更依賴指數分布或對數正態分布模型。近年來,貝葉斯網絡與機器學習算法的融合,使得可靠性分析能夠處理非線性、高維度數據,為復雜系統提供了更精細的可靠性建模手段。上海智能可靠性分析標準

- 靜安區智能可靠性分析型號 2025-09-21

- 青浦區什么是可靠性分析產業 2025-09-21

- 普陀區什么是可靠性分析型號 2025-09-21

- 嘉定區國內可靠性分析基礎 2025-09-21

- 嘉定區制造可靠性分析標準 2025-09-21

- 上海什么是可靠性分析用戶體驗 2025-09-21

- 上海本地可靠性分析案例 2025-09-21

- 上海金相分析銷測試 2025-09-21

- 普陀區本地可靠性分析 2025-09-21

- 奉賢區智能可靠性分析結構圖 2025-09-21

- 進口主軸拉力計BT50 2025-09-21

- 汕頭國內錫膏印刷機維保 2025-09-21

- 山東智能床內園磨床 2025-09-21

- 靠譜的大型數控車床有幾種 2025-09-21

- 江蘇模具表面硬化價格 2025-09-21

- 江蘇工業離心機價格 2025-09-21

- 蘇州本地不銹鋼卷材廠家電話 2025-09-21

- 昆明半導體真空腔體供應商 2025-09-21

- 浙江整套自動清洗凈化設備發展 2025-09-21

- A2FE6.6-R 內藏式定量泵馬達馬達工作原理 2025-09-21