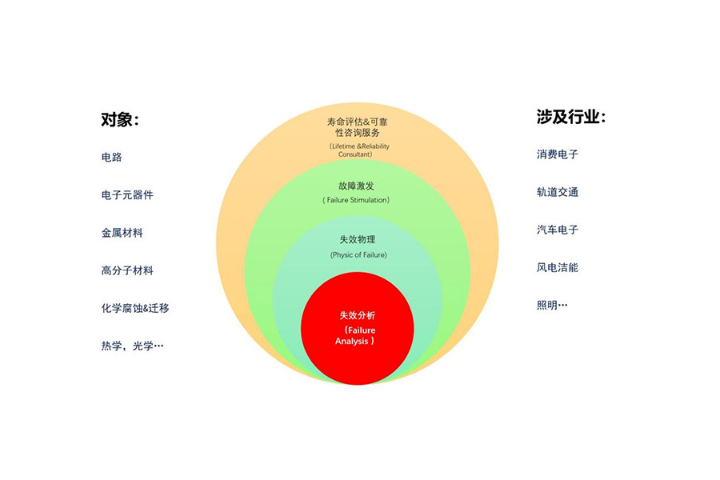

奉賢區智能可靠性分析結構圖

盡管可靠性分析技術已取得明顯進步,但在應對超大規模系統、極端環境應用及新型材料時仍面臨挑戰。首先,復雜系統(如智能電網、自動駕駛系統)的組件間強耦合特性導致傳統分析方法難以捕捉級聯失效模式;其次,納米材料、復合材料等新型材料的失效機理尚未完全明晰,需要開發基于物理模型的可靠性預測方法;再者,數據稀缺性(如航空航天領域的小樣本數據)限制了機器學習模型的應用效果。針對這些挑戰,學術界與工業界正探索多物理場耦合仿真、數字孿生技術以及遷移學習等解決方案。例如,波音公司通過構建飛機發動機的數字孿生體,實時同步物理實體運行數據與虛擬模型,實現故障的提前預警與壽命預測,明顯提升了可靠性分析的時效性和準確性。可靠性分析助力企業建立完善的質量管控體系。奉賢區智能可靠性分析結構圖

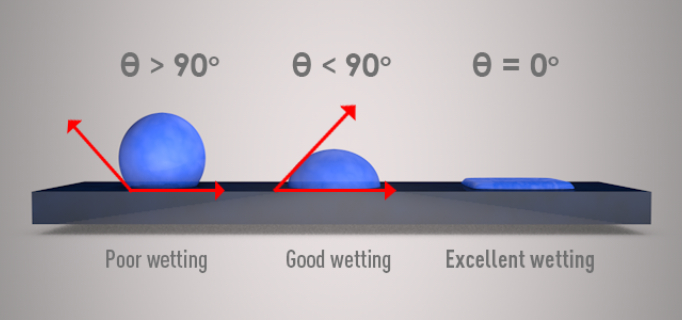

制造過程中的工藝波動是導致產品可靠性下降的主要因素之一。可靠性分析通過統計過程控制(SPC)、過程能力分析(CPK)等工具,對關鍵工序參數(如焊接溫度、注塑壓力)進行實時監控,確保生產一致性。例如,在SMT貼片工藝中,通過監測錫膏印刷厚度、元件貼裝位置等參數的CPK值,可及時發現設備漂移或物料異常,避免虛焊、短路等缺陷流入下一工序。此外,可靠性分析還支持制造缺陷的根因分析(RCA)。某電子廠發現某批次產品不良率突增,通過故障樹分析鎖定問題根源為某臺貼片機吸嘴磨損導致元件偏移,更換吸嘴后不良率歸零。這種“數據驅動”的質量管控模式,使制造過程從“事后檢驗”轉向“事前預防”,大幅降低返工成本與市場投訴風險。長寧區智能可靠性分析用戶體驗對傳感器進行重復性測試,分析測量數據波動,評估檢測可靠性。

金屬材料廣泛應用于航空航天、汽車制造、機械工程、電子設備等眾多關鍵領域,其可靠性直接關系到整個產品或系統的性能、安全性和使用壽命。在航空航天領域,飛機結構中的金屬部件承受著巨大的載荷、復雜的應力以及極端的環境條件,如高溫、低溫、高濕度和強腐蝕等。一旦金屬材料出現可靠性問題,可能導致飛機結構失效,引發嚴重的空難事故。在汽車制造中,發動機、傳動系統等關鍵部件多由金屬制成,金屬的可靠性影響著汽車的動力性能、行駛安全和使用壽命。隨著科技的不斷發展,對金屬材料的性能要求越來越高,金屬可靠性分析成為確保產品質量和安全的重要環節。通過對金屬材料進行可靠性分析,可以提前發現潛在的問題,采取有效的改進措施,提高產品的可靠性和穩定性,降低故障發生的概率,減少經濟損失和社會危害。

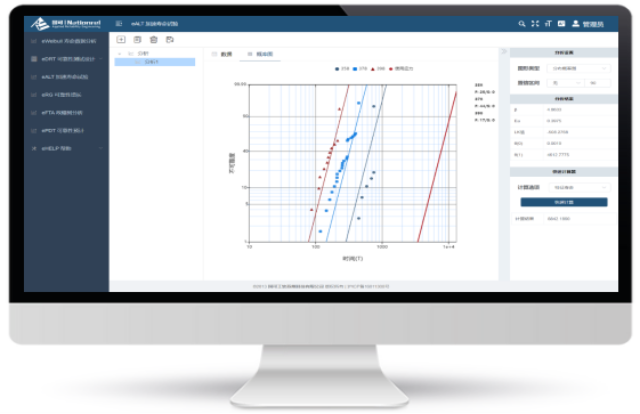

智能可靠性分析的技術體系構建于三大支柱之上:數據驅動建模、知識圖譜融合與實時動態優化。數據驅動方面,長短期記憶網絡(LSTM)和Transformer模型在處理時間序列數據(如設備傳感器數據)時表現出色,能夠捕捉長期依賴關系并預測剩余使用壽命(RUL)。知識圖譜則通過結構化專門人員經驗與物理規律,為模型提供可解釋的決策依據,例如在航空航天領域,將材料疲勞公式與歷史故障案例結合,構建混合推理系統。動態優化層面,強化學習算法使系統能夠根據實時反饋調整維護策略,如谷歌數據中心通過深度強化學習優化冷卻系統,在保證可靠性的同時降低能耗15%。這些技術的協同應用,使智能可靠性分析具備了自適應、自學習的能力。檢查食品包裝密封性能,模擬運輸顛簸,評估保存可靠性。

在產品投入使用后,可靠性分析繼續發揮著重要作用。通過收集和分析運行數據,工程師可以監控系統的實際可靠性表現,及時發現并處理潛在問題。例如,通過定期的可靠性測試和檢查,可以識別出逐漸老化的組件,提前進行更換或維修,避免突發故障導致的生產中斷或安全事故。同時,可靠性分析還支持制定科學合理的維護策略,如預防性維護、預測性維護等,這些策略基于系統的實際狀態和歷史數據,能夠更精確地預測維護需求,減少不必要的維護活動,降低維護成本。此外,可靠性分析還有助于建立故障數據庫,為未來的產品改進和可靠性提升提供寶貴經驗。記錄家用熱水器加熱效率與故障頻率,評估使用可靠性。上海智能可靠性分析功能

可靠性分析推動企業從被動維修轉向主動預防。奉賢區智能可靠性分析結構圖

隨著科技的進步和復雜性的增加,可靠性分析面臨著新的挑戰和機遇。一方面,新興技術如人工智能、大數據和物聯網的融入,為可靠性分析提供了更強大的工具和方法。例如,利用機器學習算法,可以從海量數據中挖掘出隱藏的故障模式,提高故障預測的準確性;通過物聯網技術,可以實現設備的遠程監控和實時數據分析,為運維管理提供即時支持。另一方面,隨著系統復雜性的提升,可靠性分析的難度也在增加,需要跨學科的知識和技能,以及更先進的仿真和建模技術。未來,可靠性分析將更加注重全生命周期管理,從設計、生產到運維,實現無縫銜接和持續優化,以滿足日益增長的高可靠性需求。奉賢區智能可靠性分析結構圖

- 靜安區智能可靠性分析型號 2025-09-21

- 青浦區什么是可靠性分析產業 2025-09-21

- 上海什么是可靠性分析用戶體驗 2025-09-21

- 奉賢區智能可靠性分析結構圖 2025-09-21

- 奉賢區智能可靠性分析功能 2025-09-21

- 崇明區智能可靠性分析產業 2025-09-20

- 江蘇國內可靠性分析用戶體驗 2025-09-20

- 浦東新區制造金相分析案例 2025-09-20

- 青浦區附近可靠性分析 2025-09-20

- 浦東新區加工可靠性分析產業 2025-09-20

- 江蘇工業離心機價格 2025-09-21

- 浙江整套自動清洗凈化設備發展 2025-09-21

- 整套數碼快印有幾種 2025-09-21

- 中山本地中央空調系統推薦廠家 2025-09-21

- 長寧區本地多功能熱壓機現貨 2025-09-21

- 楊浦區便捷式多功能熱壓機直銷價 2025-09-21

- 常州鎖螺絲機供應商 2025-09-21

- 松江區廚房設備維修 2025-09-21

- 大功率切割激光切割加工中厚板切割 2025-09-21

- 中國香港防倒灌止回閥安裝 2025-09-21