楊浦區制造可靠性分析服務

制造過程中的工藝波動是導致產品可靠性下降的主要因素之一。可靠性分析通過統計過程控制(SPC)、過程能力分析(CPK)等工具,對關鍵工序參數(如焊接溫度、注塑壓力)進行實時監控,確保生產一致性。例如,在SMT貼片工藝中,通過監測錫膏印刷厚度、元件貼裝位置等參數的CPK值,可及時發現設備漂移或物料異常,避免虛焊、短路等缺陷流入下一工序。此外,可靠性分析還支持制造缺陷的根因分析(RCA)。某電子廠發現某批次產品不良率突增,通過故障樹分析鎖定問題根源為某臺貼片機吸嘴磨損導致元件偏移,更換吸嘴后不良率歸零。這種“數據驅動”的質量管控模式,使制造過程從“事后檢驗”轉向“事前預防”,大幅降低返工成本與市場投訴風險。可靠性分析優化產品維護計劃,降低運維成本。楊浦區制造可靠性分析服務

可靠性改進需投入資源,而可靠性經濟性分析能幫助企業量化投入產出比,做出科學決策。成本-效益分析(CBA)通過計算可靠性提升帶來的收益(如減少維修成本、避免召回損失、提升品牌價值)與投入成本(如設計優化、試驗驗證、冗余設計)的差值,評估項目可行性。例如,某風電設備廠商在研發新一代主軸軸承時,面臨兩種方案:方案A采用普通鋼材,成本低但壽命短(10年),需在15年生命周期內更換一次;方案B采用高合金鋼,成本高20%但壽命長達20年,無需更換。通過CBA分析發現,方案B雖初期成本高,但可節省更換費用及停機損失,凈收益比方案A高15%。此外,風險優先數(RPN)在FMEA中的應用能幫助企業優先解決高風險故障模式。例如,某醫療器械企業通過RPN排序發現,輸液泵的“流量不準”故障模式(嚴重度=9,發生概率=0.1,探測度=5,RPN=45)風險高于“按鍵失靈”(RPN=30),因此將資源優先投入流量傳感器的冗余設計,明顯降低了臨床使用風險。什么是可靠性分析標準記錄自動化生產線停機原因,分析設備運行可靠性薄弱環節。

智能可靠性分析的技術體系構建于三大支柱之上:數據驅動建模、知識圖譜融合與實時動態優化。數據驅動方面,長短期記憶網絡(LSTM)和Transformer模型在處理時間序列數據(如設備傳感器數據)時表現出色,能夠捕捉長期依賴關系并預測剩余使用壽命(RUL)。知識圖譜則通過結構化專門人員經驗與物理規律,為模型提供可解釋的決策依據,例如在航空航天領域,將材料疲勞公式與歷史故障案例結合,構建混合推理系統。動態優化層面,強化學習算法使系統能夠根據實時反饋調整維護策略,如谷歌數據中心通過深度強化學習優化冷卻系統,在保證可靠性的同時降低能耗15%。這些技術的協同應用,使智能可靠性分析具備了自適應、自學習的能力。

盡管可靠性分析技術已取得明顯進步,但在應對超大規模系統、極端環境應用及新型材料時仍面臨挑戰。首先,復雜系統(如智能電網、自動駕駛系統)的組件間強耦合特性導致傳統分析方法難以捕捉級聯失效模式;其次,納米材料、復合材料等新型材料的失效機理尚未完全明晰,需要開發基于物理模型的可靠性預測方法;再者,數據稀缺性(如航空航天領域的小樣本數據)限制了機器學習模型的應用效果。針對這些挑戰,學術界與工業界正探索多物理場耦合仿真、數字孿生技術以及遷移學習等解決方案。例如,波音公司通過構建飛機發動機的數字孿生體,實時同步物理實體運行數據與虛擬模型,實現故障的提前預警與壽命預測,明顯提升了可靠性分析的時效性和準確性。建筑材料可靠性分析關乎建筑物結構安全耐用。

盡管可靠性分析在各個領域得到了廣泛應用,但也面臨著一些挑戰。隨著產品的復雜度不斷增加,系統之間的耦合性越來越強,可靠性分析的難度也越來越大。例如,在智能網聯汽車領域,汽車不僅包含了傳統的機械系統,還集成了大量的電子系統和軟件,這些系統之間的相互作用和影響使得可靠性分析變得更加復雜。此外,可靠性數據的獲取和分析也是一個難題,由于產品的使用環境和工況千差萬別,要獲取多方面、準確的可靠性數據并非易事。未來,可靠性分析將朝著智能化、數字化和網絡化的方向發展。借助人工智能和大數據技術,可以實現對海量可靠性數據的快速處理和分析,提高可靠性分析的準確性和效率。同時,隨著物聯網技術的發展,產品可以實現實時數據傳輸和遠程監控,為可靠性分析提供更加及時、多方面的信息支持。可靠性分析可優化生產工藝,提升產品質量穩定性。什么是可靠性分析標準

可靠性分析評估原材料波動對產品質量的影響。楊浦區制造可靠性分析服務

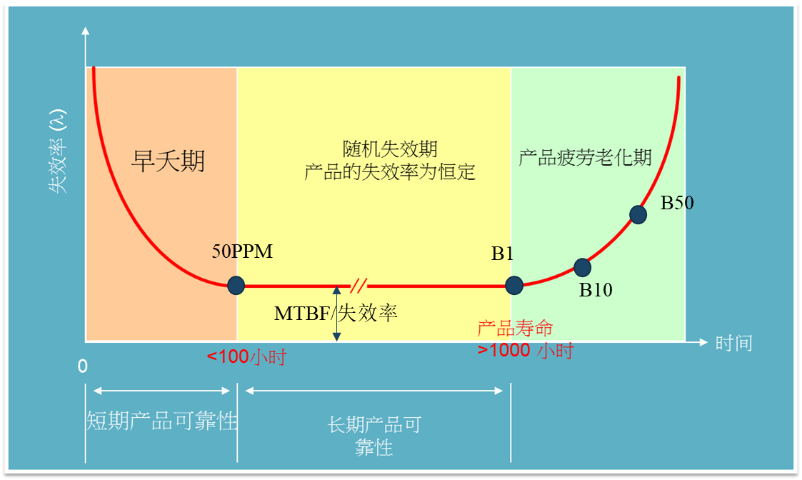

可靠性試驗是驗證產品能否在預期環境中長期穩定運行的關鍵環節。環境應力篩選(ESS)通過施加高溫、低溫、振動、濕度等極端條件,加速暴露設計或制造缺陷。例如,某通信設備廠商在5G基站電源模塊的ESS試驗中,發現部分電容在-40℃低溫下容量衰減超標,導致開機失敗。經分析,問題源于電容選型未考慮低溫特性,更換為耐低溫型號后,產品通過-50℃至85℃寬溫測試。加速壽命試驗(ALT)則通過提高應力水平(如電壓、溫度)縮短試驗周期,快速評估產品壽命。例如,LED燈具企業通過ALT發現,將驅動電源的電解電容耐溫值從105℃提升至125℃,并優化散熱設計,可使產品壽命從3萬小時延長至6萬小時,滿足高級 市場需求。此外,現場可靠性試驗(如車載設備在真實路況下的運行監測)能捕捉實驗室難以復現的復雜工況,為產品迭代提供真實數據支持。楊浦區制造可靠性分析服務

- 靜安區智能可靠性分析型號 2025-09-21

- 青浦區什么是可靠性分析產業 2025-09-21

- 普陀區什么是可靠性分析型號 2025-09-21

- 嘉定區國內可靠性分析基礎 2025-09-21

- 上海什么是可靠性分析用戶體驗 2025-09-21

- 普陀區本地可靠性分析 2025-09-21

- 奉賢區智能可靠性分析結構圖 2025-09-21

- 嘉定區什么是可靠性分析 2025-09-21

- 奉賢區智能可靠性分析功能 2025-09-21

- 崇明區智能可靠性分析產業 2025-09-20

- 汕頭國內錫膏印刷機維保 2025-09-21

- 山東智能床內園磨床 2025-09-21

- 靠譜的大型數控車床有幾種 2025-09-21

- 江蘇模具表面硬化價格 2025-09-21

- 江蘇工業離心機價格 2025-09-21

- 蘇州本地不銹鋼卷材廠家電話 2025-09-21

- 浙江整套自動清洗凈化設備發展 2025-09-21

- 整套數碼快印有幾種 2025-09-21

- 青海醫用倒刺切割機供應商 2025-09-21

- 中山本地中央空調系統推薦廠家 2025-09-21